Kompetenzstrukturmodell: Fachliche und überfachliche Kompetenzen für KMUs intelligent kombinieren

Ein praxisorientierter Leitfaden für kleine und mittelständische Unternehmen

Warum „Bauchgefühl“ in der Personalarbeit nicht mehr ausreicht

Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) sind das Rückgrat der Wirtschaft. Ihr Erfolg basiert auf Agilität, Innovation und vor allem auf den Menschen, die dort arbeiten. Doch gerade in KMUs werden Personalentscheidungen – von der Einstellung über die Beförderung bis zur Weiterbildung – oft noch nach dem sogenannten „Bauchgefühl“ getroffen. Man kennt sich, man vertraut auf die Intuition erfahrener Führungskräfte. Dieser Ansatz hat zwar Charme, birgt aber in einer immer komplexeren Arbeitswelt erhebliche Risiken: Fehlbesetzungen werden teuer, Potenziale bleiben unentdeckt und die Personalentwicklung erfolgt eher zufällig als strategisch.

Die Lösung liegt in einem systematischen Ansatz: dem Unternehmenskompetenzmodell. Es dient als strategische Landkarte der Fähigkeiten, die Ihr Unternehmen heute und in Zukunft zum Erfolg führen. Der erste und wichtigste Schritt zur Erstellung eines solchen Modells ist die Entwicklung eines soliden Kompetenzstrukturmodells. Es definiert, welche Kompetenzen in Ihrem Unternehmen überhaupt eine Rolle spielen und wie diese zueinander in Beziehung stehen.

Dieser Artikel ist ein praxisorientierter Leitfaden für KMUs. Er zeigt, wie Sie ein umfassendes Kompetenzstrukturmodell aufbauen können, das sowohl die überfachlichen Kompetenzen (Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz) als auch die erfolgskritischen Fachkompetenzen abdeckt. Wir werden dabei auf wissenschaftlich fundierte, aber dennoch pragmatische und ressourcenschonende Instrumente zurückgreifen, die sich ideal für den Mittelstand eignen.

1. Die vier Säulen des Erfolgs: Was sind Kompetenzen und warum sind sie wichtig?

Bevor wir in die Tiefe gehen, müssen wir eine gemeinsame Sprache finden. Viele Unternehmen nutzen bereits die klassische und intuitive Einteilung in vier Kompetenzbereiche. Diese Struktur bildet eine hervorragende Grundlage, um die Anforderungen an Mitarbeiter und Führungskräfte ganzheitlich zu betrachten.

Basierend auf der etablierten Fachliteratur definieren wir die vier Kompetenzbereiche wie folgt (vgl. Kauffeld & Paulsen, 2018, S. 76):

- Fachkompetenz: Bezieht sich auf berufs- und aufgabenspezifische Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten. Sie ist das „Was“ der Arbeit und umfasst das Wissen, das nötig ist, um Probleme zu identifizieren, zu analysieren und zu lösen.

- Methodenkompetenz: Umschreibt die Fähigkeit, Fachwissen situationsübergreifend und flexibel anzuwenden. Hier geht es um das „Wie“ der Problemlösung, z. B. um analytisches Denken, Planungsfähigkeiten oder Entscheidungsfindung.

- Sozialkompetenz: Bezeichnet die Fähigkeit, in sozialen Interaktionssituationen kommunikativ und kooperativ selbstorganisiert zu handeln. Sie ist die Kompetenz im Umgang mit anderen, um gemeinsame Ziele zu erreichen (z. B. Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke).

- Selbstkompetenz: Umschreibt die Fähigkeit, sich selbst einzuschätzen und die eigene Entwicklung im Arbeitskontext zu gestalten. Dazu gehören Eigeninitiative, Lernbereitschaft, Belastbarkeit und die Offenheit für Veränderungen.

Während die Fachkompetenz spezifisch für eine bestimmte Stelle oder einen Funktionsbereich ist, sind Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz überfachlich. Das bedeutet, sie sind für nahezu alle Mitarbeiter und Führungskräfte im Unternehmen relevant, unabhängig von ihrer spezifischen Aufgabe. Ein exzellentes Kompetenzstrukturmodell muss beide Welten – die fachliche und die überfachliche – miteinander verbinden.

2. Die Basis für überfachliche Exzellenz: Das „Great Eight“-Modell von Prof. Dave Bartram

Für die systematische Erfassung der überfachlichen Kompetenzen müssen KMUs das Rad nicht neu erfinden. Statt langwierige und teure Eigenentwicklungen zu starten, empfiehlt sich der Rückgriff auf ein wissenschaftlich validiertes und universell anwendbares Modell. Hier hat sich das „Great Eight“-Kompetenzmodell von Prof. Dave Bartram als Goldstandard erwiesen (Bartram, 2005).

Das Modell ist „kriterienzentriert“, das heißt, es fokussiert auf beobachtbares Verhalten, das direkt mit beruflicher Leistung zusammenhängt. Es beschreibt nicht, wie eine Person ist (Persönlichkeit), sondern was sie tut (Verhalten). Genau das macht es für die Unternehmenspraxis so wertvoll.

Der hierarchische Aufbau des „Great Eight“-Modells

Das Modell ist genial einfach und gleichzeitig umfassend, da es hierarchisch aufgebaut ist und je nach Bedarf unterschiedliche Detailgrade ermöglicht:

- Die 8 Kompetenzfaktoren („Great Eight“): Dies ist die oberste Ebene, die acht große Bereiche beruflicher Leistung beschreibt.

- Die 20 Kompetenzdimensionen: Jeder der acht Faktoren wird in zwei bis drei konkretere Dimensionen unterteilt.

- Die 112 Kompetenzkomponenten: Jede Dimension wird durch mehrere spezifische Verhaltensweisen (Komponenten) beschrieben, die als beobachtbare Anker dienen. In dieser feinen Granularität lassen sich sich zudem auch als „Skills“ (Fertigkeiten) im Rahmen des Skillmanagements nutzen.

Mapping: Wie die „Great Eight“ Ihre überfachlichen Kompetenzen abdecken

Der entscheidende Vorteil für KMUs: Das Bartram-Modell deckt die drei überfachlichen Kompetenzbereiche nahezu perfekt ab. Die folgende Tabelle zeigt, wie sich die „Great Eight“-Kompetenzen den überfachlichen Kompetenzbereichen zuordnen lassen.

| Kompetenz-bereich | 8 Kompetenz-faktoren („Great Eight“) | 20 Kompetenz-dimensionen | 112 Kompetenz-komponenten |

| Methoden-kompetenz | 4. Analysieren und Interpretieren | 4.1 Schriftliche Kommunikation | 4.1.1 Korrekt (orthographisch/grammatikalisch) schreiben 4.1.2 Klar u. flüssig schreiben 4.1.3 Ausdrucksstark u. gewinnend schreiben 4.1.4 Zielgerichtet schreiben |

| 4.2 Einsatz von Fachwissen | 4.2.1 Fachwissen anwenden 4.2.2 Fachkompetenz aufbauen 4.2.3 Fachwissen mit anderen teilen 4.2.4 Technische Ressourcen nutzen 4.2.5 Körperliche/ manuelle Fähigkeiten einsetzen 4.2.6 Funktions-/ Bereichs-übergreifend handeln 4.2.7 Räumliches Vorstellungsvermögen einsetzen | ||

| 4.3 Analyse | 4.3.1 Informationen analysieren u. bewerten 4.3.2 Annahmen testen u. -untersuchen 4.3.3 Lösungen entwickeln 4.3.4 Sachverhalte beurteilen 4.3.5 Systemisches Denken einsetzen | ||

| 5. Gestalten und Konzipieren | 5.2 Kreativität u. Innovation | 5.2.1 Innovationen fördern 5.2.2 Verbesserungen anstreben u. einführen | |

| 5.3 Strategisches Denken | 5.3.1 Übergreifend denken 5.3.2 Arbeit strategisch angehen 5.3.3 Strategien entwickeln u. festlegen 5.3.4 Visionen entwickeln | ||

| 6. Organisieren und Ausführen | 6.1 Planung u. Organisation | 6.1.1 Ziele setzen 6.1.2 Sachverhalte planen 6.1.3 Zeit managen 6.1.4 Ressourcen managen 6.1.5 Fortschritte nachverfolgen | |

| 6.2 Ergebnis- u. Kundenorientierung | 6.2.1 Auf Kundenbedürfnisse u. -zufriedenheit fokussieren 6.2.2 Hohe Qualitätsstandards setzen 6.2.3 Qualität kontrollieren u. erhalten 6.2.4 Mit System arbeiten 6.2.5 Qualitätsprozesse pflegen 6.2.6 Produktivitätsniveaus aufrechterhalten 6.2.7 Projekte erfolgreich abschließen | ||

| 6.3 Regeln u. Vorschriften beachten | 6.3.1 Anweisungen befolgen 6.3.2 Abläufe einhalten 6.3.3 Termine u. Zeiten einhalten 6.3.4 Verpflichtungen einhalten 6.3.5 Sicherheits-bestimmungen beachten 6.3.6 Gesetzliche Verpflichtungen erfüllen | ||

| 8. Unter-nehmerisches und leistungsorientiertes Handeln | 8.2 Unter-nehmerisches Denken | 8.2.1 Märkte u. Wettbewerber beobachten 8.2.2 Geschäfts-möglichkeiten erkennen 8.2.3 Finanzbewusstsein zeigen 8.2.4 Kosten kontrollieren 8.2.5 Organisatorische Aspekte beachten | |

| Sozial-kompetenz | 1. Führen und Entscheiden | 1.2 Führung | 1.2.1 Andere anleiten u. Maßnahmen koordinieren 1.2.2 Andere beaufsichtigen u. Kontrolle ausüben 1.2.3 Andere einarbeiten u. coachen 1.2.4 Aufgaben delegieren 1.2.5 Personal befähigen u. Verantwortung übertragen 1.2.6 Andere motivieren 1.2.7 Personal entwickeln 1.2.8 Talente identifizieren u. rekrutieren |

| 2. Unterstützen und Kooperieren | 2.1 Teamarbeit u. Kollegialität | 2.1.1 Andere verstehen 2.1.2 Sich an das Team anpassen 2.1.3 Teamgeist aufbauen 2.1.4 Leistungen anderer erkennen u. belohnen 2.1.5 Anderen zuhören 2.1.6 Andere beraten 2.1.7 Proaktiv kommunizieren 2.1.8 Toleranz u. Rücksichtnahme zeigen 2.1.9 Empathie zeigen 2.1.10 Andere unterstützen 2.1.11 Sich um andere kümmern 2.1.12 Selbsterkenntnis u. Einsicht entwickeln u. kommunizieren | |

| 3. Interagieren und Präsentieren | 3.1 Interaktion u. Aufbau sozialer Netzwerke | 3.1.1 Persönliche Beziehungen aufbauen 3.1.2 Sich mit anderen vernetzen 3.1.3 Ebenenübergreifend Beziehungen aufbauen 3.1.4 Konflikte bewältigen 3.1.5 Hindernisse mit Humor überwinden | |

| 3.2 Überzeugungs-kraft u. Einflussnahme | 3.2.1 Wirkung bei anderen erzielen 3.2.2 Konversationen gestalten 3.2.3 Emotionen ansprechen 3.2.4 Ideen vorantreiben 3.2.5 Mit anderen verhandeln 3.2.6 Einigung mit anderen erzielen 3.2.7 Politische Themen meistern | ||

| 3.3 Präsentation und Mündliche Kommunikation | 3.3.1 Fließend sprechen 3.3.2 Konzepte u. Meinungen erklären 3.3.3 Sachverhalte auf den Punkt bringen 3.3.4 Präsentieren u. öffentliche Vorträge halten 3.3.5 Glaubwürdigkeit bei anderen erzielen 3.3.6 Auf Zuhörer eingehen | ||

| Selbst-kompetenz | 1. Führen und Entscheiden | 1.1 Entscheidungs-freude u. Initiative | 1.1.1 Entscheidungen treffen 1.1.2 Verantwortung übernehmen 1.1.3 Selbstbewusst handeln 1.1.4 Aus eigener Initiative handeln 1.1.5 Maßnahmen ergreifen 1.1.6 Kalkulierte Risiken eingehen |

| 2. Unterstützen und Kooperieren | 2.2 Integrität | 2.2.1 Ethik u. Werte aufrechterhalten 2.2.2 Integer handeln 2.2.3 Vielfalt nutzen 2.2.4 Soziale u. ökologische Verantwortung zeigen | |

| 5. Gestalten und Konzipieren | 5.1 Lernbereitschaft u. Neugier | 5.1.1 Schnell lernen 5.1.2 Informationen sammeln 5.1.3 Schnell denken 5.1.4 Organisationales Lernen fördern u. unterstützen 5.1.5 Wissen managen | |

| 7. Anpassen und Bewältigen | 7.1 Flexibilität u. Anpassungs-bereitschaft | 7.1.1 An Gegebenheiten anpassen 7.1.2 Neue Ideen annehmen 7.1.3 Den zwischen-menschlichen Stil anpassen 7.1.4 Interkulturelles Bewusstsein zeigen 7.1.5 Mit Mehrdeutigkeit umgehen | |

| 7.2 Belastbarkeit | 7.2.1 Druck bewältigen 7.2.2 Emotionale Selbstkontrolle zeigen 7.2.3 Beruf u. Privatleben vereinbaren 7.2.4 Positive Sicht beibehalten 7.2.5 Mit Kritik umgehen | ||

| 8. Unternehmerisches und leistungsorientiertes Handeln | 8.1 Motivation u. Karriere-orientierung | 8.1.1 Ziele erreichen 8.1.2 Tatkräftig u. leidenschaftlich arbeiten 8.1.3 Selbstentwicklung vorantreiben 8.1.4 Ehrgeiz zeigen |

Tab.: Zuordnung der „Great Eight“-Kompetenzen zu den überfachlichen Kompetenzbereichen

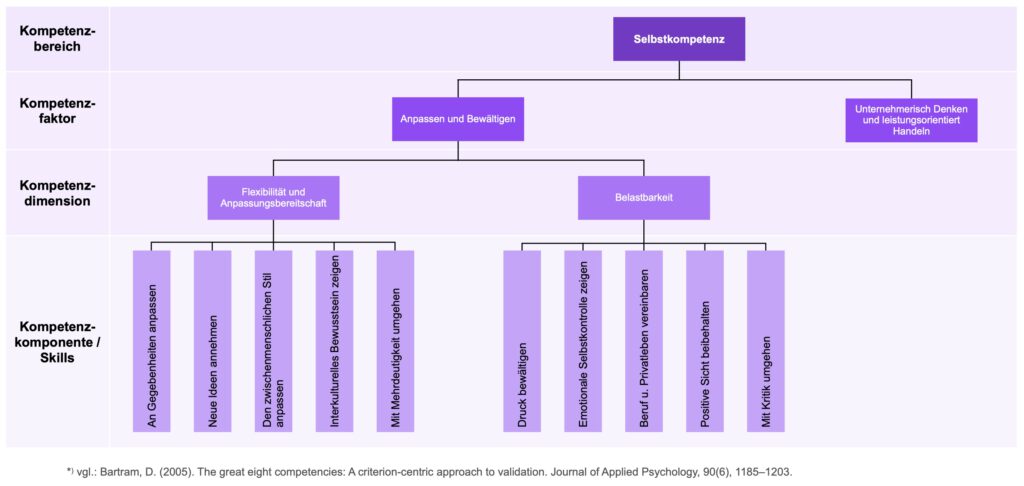

Ergänzend zeigt die nachfolgende Abbildung (Abbildung 1) idealtypisch, wie das theoretische Gerüst von Bartram genutzt werden kann, um den überfachlichen Kompetenzbereich „Selbstkompetenz“ mit Leben zu füllen und für die Praxis zu nutzen.

Abb 1.: Hierarchische Gliederung des Kompetenzbereichs „Selbstkompetenz“ nach dem Modell von Bartram (Ausschnitt)

Legende zur Abbildung:

- Ebene 1: Kompetenzbereich: Die oberste, allgemeinste Kategorie ist hier die „Selbstkompetenz“.

- Ebene 2: Kompetenzfaktor: Dieser Kompetenzbereich wird in zwei Faktoren aus dem „Great Eight“-Modell von Bartram unterteilt: „Anpassen und Bewältigen“ (Nr. 7) und „Unternehmerisch Denken und leistungsorientiert Handeln“ (Nr. 8).

- Ebene 3: Kompetenzdimension: Der Faktor „Anpassen und Bewältigen“ wird weiter in die beiden zugehörigen Dimensionen „Flexibilität und Anpassungsbereitschaft“ (Nr. 7.1) und „Belastbarkeit“ (Nr. 7.2) aufgeschlüsselt.

- Ebene 4: Kompetenzkomponente / Skills: Auf der untersten, konkretesten Ebene werden für jede Dimension spezifische Verhaltensanker bzw. Skills aufgelistet. Beispielsweise wird die Dimension „Flexibilität und Anpassungsbereitschaft“ durch Skills wie „An Gegebenheiten anpassen“ oder „Neue Ideen annehmen“ konkretisiert. Die Dimension „Belastbarkeit“ wird durch Skills wie „Druck bewältigen“ oder „Mit Kritik umgehen“ greifbar gemacht.

Eine trennscharfe Zuordnung des Kompetenzmodells von Prof. Bartram zu den drei Kompetenzbereichen ist sinnvoll erst ab der Ebene 3: Kompetenzdimension möglich.

Mit der Übernahme des „Great Eight“-Modells haben Sie also bereits eine wissenschaftlich fundierte, umfassende und strukturierte Basis für 75% Ihres Kompetenzstrukturmodells geschaffen – ohne teure Berater oder langwierige interne Workshops.

3. Die Lücke schließen: Wie KMUs ihre Fachkompetenzen systematisch erfassen

Nun stehen wir vor der eigentlichen Herausforderung: Wie erfassen wir die Fachkompetenz? Diese ist naturgemäß hochspezifisch. Die Fachkompetenz eines Controllers unterscheidet sich fundamental von der eines Maschinenbauingenieurs oder einer Marketing-Managerin. Ein generisches Modell kann dies nicht leisten.

Für KMU mit begrenzten Ressourcen wäre es ineffizient, für jede einzelne Stelle ein detailliertes Fachkompetenzprofil von Grund auf zu entwickeln. Die Lösung liegt in der Nutzung von öffentlich zugänglichen, staatlich gepflegten und wissenschaftlich validierten Kompetenz-Taxonomien. Zwei davon sind weltweit führend:

O*NET (Occupational Information Network)

Das O*NET ist eine riesige, kostenlose Online-Datenbank, die vom US-Arbeitsministerium betrieben wird. Sie ist der globale Standard und enthält detaillierte Informationen zu fast 1.000 Berufen. Für jeden Beruf werden die erforderlichen Kenntnisse (Knowledge), Fertigkeiten (Skills) und Fähigkeiten (Abilities) detailliert beschrieben.

- Vorteil: Extrem detailliert und umfassend. Eine unerschöpfliche Quelle für die Anforderungsanalyse.

- Nachteil: Stark auf den US-amerikanischen Arbeitsmarkt und dessen Berufsbezeichnungen ausgerichtet.

ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations)

ESCO ist die Antwort der Europäischen Kommission auf O*NET. Es ist ein mehrsprachiges Klassifikationssystem, das Kompetenzen, Qualifikationen und Berufe für den EU-Arbeitsmarkt und das europäische Bildungswesen identifiziert und kategorisiert.

- Vorteil: Mehrsprachig (inkl. Deutsch), auf den europäischen Kontext zugeschnitten und direkt mit dem europäischen Qualifikationsrahmen (EQR) verknüpft. Damit ist ESCO für deutsche KMU oft das passendere und einfacher zu nutzende Werkzeug.

- Nachteil: Teilweise noch nicht ganz so granular wie O*NET, wird aber kontinuierlich ausgebaut.

Diese Datenbanken sind wie ein riesiger, frei zugänglicher „Steinbruch“ an Fachkompetenzen. Sie ermöglichen es KMU, auf eine validierte Grundlage zurückzugreifen, anstatt bei null anfangen zu müssen.

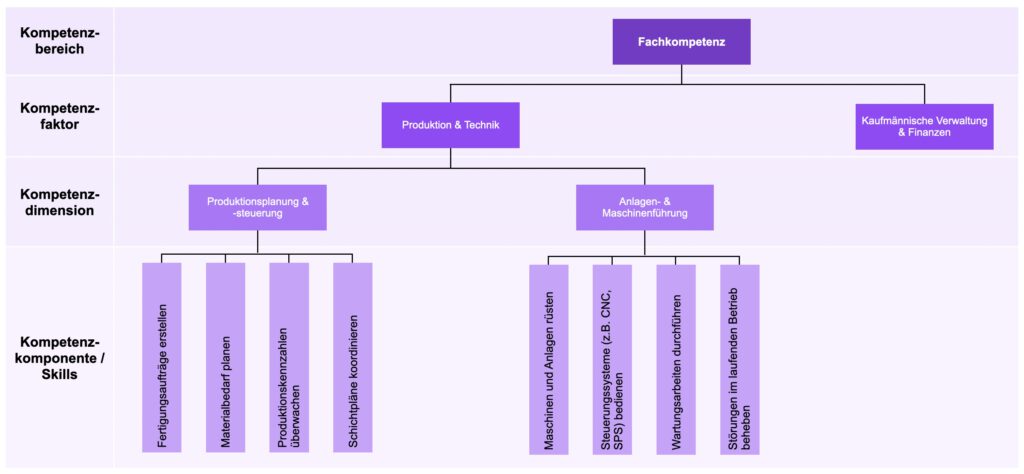

Die hierarchische Gliederung des Kompetenzaufbaus einer fachlichen Kompetenz kann analog zur Abbildung 1 gestaltet werden (siehe Abb. 2).

Abb 2.: Hierarchische Gliederung des Kompetenzbereichs „Fachkompetenz“ (Ausschnitt)

4. Ein pragmatischer Projektplan für Ihr Kompetenzstrukturmodell

Wie können Sie nun das „Great Eight“-Modell und die ESCO-Datenbank zu einem schlagkräftigen Kompetenzstrukturmodell für Ihr Unternehmen kombinieren? Das folgende 5-Schritte-Projektvorgehen hat sich in der Praxis bewährt:

Projektziel: Entwicklung eines unternehmensweiten Kompetenzstrukturmodells, das überfachliche und fachliche Kompetenzen abbildet. Projektteam: Ein kleines, agiles Team aus HR-Verantwortlichen und jeweils 1-2 Führungskräften aus den relevanten Schlüsselbereichen.

Schritt 1: Die Basis schaffen – Überfachliche Kompetenzen definieren

- Aufgabe: Führen Sie das „Great Eight“-Modell von Bartram als verbindlichen Rahmen für die überfachlichen Kompetenzen ein. Nutzen Sie die 8 Faktoren und 20 Dimensionen als Struktur.

- Ergebnis: Ein klares, unternehmensweit gültiges Verständnis davon, wie Mitarbeiter und Führungskräfte handeln sollen, um erfolgreich zu sein (Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz).

Schritt 2: Die Fachbereiche definieren – Job Families bilden

- Aufgabe: Bündeln Sie ähnliche Stellen zu logischen „Job Families“ oder Funktionsbereichen. Halten Sie es einfach. Für die meisten KMU reichen 4-6 Familien.

- Beispiel: „Kaufmännische Verwaltung & Finanzen“, „Produktion & Technik“, „Vertrieb & Marketing“, „IT & Digitales“.

- Ergebnis: Eine überschaubare Struktur, die die fachliche Vielfalt im Unternehmen abbildet.

Schritt 3: Die Tiefe schaffen – Fachkompetenzen ableiten (ESCO-Workshop)

- Aufgabe: Führen Sie einen Workshop mit dem Projektteam durch. Gehen Sie Job Family für Job Family durch und suchen Sie in der ESCO-Datenbank nach den 2-3 passendsten Referenzberufen.

- Beispiel für „Kaufmännische Verwaltung“: Suchen Sie in ESCO nach „Buchhalter“, „Controller“, „Personalsachbearbeiter“.

- Extrahieren Sie aus den ESCO-Profilen die 3-5 wichtigsten und wiederkehrenden fachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten. Formulieren Sie diese in Ihrer Unternehmenssprache.

- Ergebnis: Pro Job Family ein Set von 3-5 leistungskritischen Fachkompetenzen, die das spezifische „Was“ der Arbeit beschreiben.

Schritt 4: Das Modell konsolidieren und validieren

- Aufgabe: Fassen Sie die Ergebnisse aus Schritt 1 und Schritt 3 in einem einzigen Dokument zusammen. Dieses „Kompetenzstrukturmodell“ enthält nun die überfachlichen Kompetenzen (für alle gültig) und die spezifischen Fachkompetenzen (je nach Job Family).

- Validierung: Präsentieren Sie diesen Entwurf in einer kurzen Runde weiteren Führungskräften. Holen Sie Feedback ein: Ist das verständlich? Fehlt etwas Wesentliches? Ist das praxistauglich?

- Ergebnis: Ein abgestimmtes und im Unternehmen akzeptiertes Kompetenzstrukturmodell.

Schritt 5: Das Modell visualisieren und kommunizieren

- Aufgabe: Erstellen Sie eine einfache, klare Visualisierung Ihres Modells – z. B. als „Kompetenzhaus“ oder „Kompetenz-Architektur“. Kommunizieren Sie das Modell an alle Führungskräfte und erklären Sie den Nutzen und die Anwendungsmöglichkeiten (z. B. für Stellenanzeigen, Mitarbeitergespräche, Weiterbildungsplanung).

- Ergebnis: Ein lebendiges Instrument, das im gesamten Unternehmen verstanden und genutzt wird.

5. Chance und Herausforderung: Vor- und Nachteile des hybriden Ansatzes

Dieser pragmatische, hybride Ansatz bietet für KMU enorme Vorteile, hat aber auch Aspekte, die bedacht werden müssen.

Vorteile:

- Wissenschaftlich fundiert: Das Modell basiert auf zwei validierten, robusten Quellen (Bartram & ESCO) und nicht auf reiner Meinung.

- Vollständig: Es deckt alle vier zentralen Kompetenzbereiche ab und schafft ein ganzheitliches Bild der Anforderungen.

- Pragmatisch & Ressourcenschonend: Es vermeidet das „Rad neu erfinden“. Der Aufwand ist für ein KMU überschaubar und das Ergebnis schnell nutzbar.

- Strukturiert & Systematisch: Es schafft eine gemeinsame Sprache und eine klare Struktur für alle HR-Prozesse, von der Rekrutierung bis zur Nachfolgeplanung.

- Flexibel und skalierbar: Das Modell kann mit dem Unternehmen wachsen. Neue Job Families können einfach ergänzt oder bestehende angepasst werden.

Nachteile bzw. zu beachtende Punkte:

- Initialaufwand: Auch wenn der Ansatz ressourcenschonend ist, erfordert die initiale Definition der Job Families und die Recherche in ESCO Zeit und Konzentration vom Projektteam.

- Anpassungsbedarf: Die aus ESCO übernommenen Kompetenzen müssen in die Sprache und den spezifischen Kontext des Unternehmens übersetzt werden. Ein reines „Copy & Paste“ funktioniert nicht.

- Akzeptanzmanagement: Die Einführung jedes neuen Modells erfordert eine gute Kommunikation. Führungskräfte und Mitarbeiter müssen den Nutzen verstehen und in der Anwendung geschult werden, damit es nicht als „weiteres HR-Tool“ in der Schublade landet.

- Keine „One-Size-Fits-All“-Lösung: Hochspezialisierte Nischen- oder Hybridrollen im Unternehmen benötigen eventuell eine zusätzliche, detailliertere Betrachtung ihrer Fachkompetenzen, die über die Job-Family-Logik hinausgeht.

Fazit: Vom Bauchgefühl zur strategischen Klarheit – Ein Gewinn für jedes KMU

Die Zeiten, in denen Personalentwicklung ein „nice-to-have“ war, sind vorbei. In Zeiten des Fachkräftemangels und dynamischer Märkte wird sie zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor – auch und gerade für den Mittelstand. Ein systematisches Kompetenzstrukturmodell ist das Fundament für diese strategische Arbeit.

Der hier vorgestellte hybride Ansatz zeigt, dass die Entwicklung eines solchen Modells keine Raketenwissenschaft sein muss. Durch die intelligente Kombination des „Great Eight“-Modells von Bartram für die überfachlichen Kompetenzen und der ESCO-Datenbank für die Fachkompetenzen können KMUs mit überschaubarem Aufwand ein robustes, umfassendes und praxisnahes Kompetenzstrukturmodell entwickeln.

Verabschieden Sie sich vom reinen Bauchgefühl und schaffen Sie eine klare, faire und strategische Basis für Ihre Personalentscheidungen. Es ist eine Investition, die sich in Form von besseren Mitarbeitern, geringerer Fluktuation und letztlich einem nachhaltigeren Unternehmenserfolg mehr als auszahlen wird.

Weiterführende Literatur

- Bartram, D. (2005). The great eight competencies: A criterion-centric approach to validation. Journal of Applied Psychology, 90(6), 1185–1203.

- Europäische Kommission. (n.d.). ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations). Abgerufen von https://esco.ec.europa.eu/de

- Höft, S., & Goerke, P. (2014). Traditionelle Arbeits- und Anforderungsanalyse trifft modernen Kompetenzmanagementansatz: Rosenkrieg oder Traumhochzeit? Wirtschaftspsychologie, 1/2014, 5-14.

- Kauffeld, S., & Paulsen, H. (2018). Kompetenzmanagement in Unternehmen. Kompetenzen beschreiben, messen, entwickeln und nutzen. Stuttgart: Kohlhammer.

- Shippmann, J. S., Ash, R. A., Battista, M., Carr, L., Eyde, L. D., Hesketh, B., … & Sanchez, J. I. (2000). The practice of competency modeling. Personnel Psychology, 53(3), 703–740.

- Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (1993). Competence at work: Models for superior performance. New York, NY: John Wiley u. Sons.

- U.S. Department of Labor. (n.d.). O*NET OnLine. Abgerufen von https://www.onetonline.org/

0 Kommentare